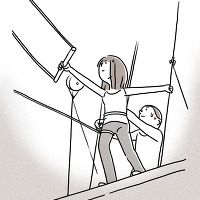

존버시대 생존기

하루 하루를 버티며 살아내고 있는 분들께 존경을 담아...

동트기 전 어스름한 새벽길 낯선 풍경을 본적이 언제였든가?

디자인 회사에서 날밤 새우기를 밥 먹듯 하다가 새벽 다섯 시가 다 되어 이른(?) 퇴근을 하던 무렵

깜깜한 새벽녘에 출근을 하는 부지런한 노동자들과 섞여 첫차를 타고 집으로 돌아오는 길,

전철 의자에 앉자마자 고개를 가누지 못할 정도로 골아 떨어졌다.

전철 창에 ‘툭’ 소리를 내도록 머리를 찧고, 좌우로 몸이 꺾이도록 제어되지 않는 고개를 어쩌지 못해 한참을 그렇게 기절한 듯 졸던 나는 옆자리의 아주머니가 내어주신 어깨위에서 눈을 뜨게 되었다.

대체 얼마나 이 아주머니께 기대어 잠을 잔걸까?

눈을 뜨자마자 때마침 열린 문에 화들짝 놀라며 그분께 부끄러운 목례를 하고 정신없이 내렸는데,

한참이 지난 지금까지도 그 따뜻하고 포근하기까지 했던 배려어린 어깨의 감촉을 잊지 못하고 있다.

하지만 그런 시절도 잠시,

난 그런 분주하고 치열한 삶의 현장을 본지 오래다.

나의 퇴사에는 언제나 깊은 고민이 따르지 않았는데 결혼 유무를 떠나 맹렬하게 일하는 여성들과 달리, 남편을 의지하는 어느 한 구석의 마음이 있어 비교적 일을 쉽게 그만 두곤 했던 것 같다.

그렇다면 그렇게 큰 고민 없이 회사를 그만두는 아내를 둔 남편은 어땠을까?

오롯이 짐을 짊어져야하는 가장의 부담을 느꼈을 테고 아내인 나는 어쩌면 챙겨야할 막중한 짐이 되어 그의 등 뒤에서 힘을 가중시키고 있진 않았을지...

생계 일선에 선 사람의 무게만 할까 싶지만.

그 와중에 잉여의 입장이 되어버린 눅눅한 내 마음 또한 한구석에 가볍지 않게 남곤 했다.

존x게 버티며 사는 사람들.

그것이 하루 열두시간이 넘는 고된 일과이든,

그 속의 사람과 부딪쳐 곪아터지는 속이든,

쉽게 떠나지 못하고 오늘도 내일도 버티며 살아내고 있는 사람들에게 경의를 표한다.

내 머리가 굵어질수록 오히려 별 볼일 없이 그저 작게만 보이던 아버지.

그도 매일 입버릇처럼 회사 그만두고 싶다는 말을 달고 살면서도 결국 자식들 가르칠 때까지 끈을 놓지 못하고 30년을 버텨 냈다. 그것이 내가 해내지 못한 쉽지 않은 일임을 알았을 때,

누구나 그러하듯 그제야 나도 조금은 큰 것 같다는 생각을 한 것 같다.

이제 우리는 아버지 세대부터 달리고 버티라고만 하는 소리에 질려하고 있다.

버틸 만큼 버텼고, 질릴 만큼 질릴 때,

그만두어도 좋다고 생각한다.

하지만 쉽게 결정을 못 내리는 막막한 현실이 분명 있다.

일하지 않는 자 먹지도 말라는 말이 구호가 아닌 현실로 다가오면 그 지경이 오기 전까지는

누구나 존x게 버틸 수밖에 없는 것이다.

‘존버시대’를 관통하면서 버티며 살고 있는 사람들을 가벼운 칭찬으로 치켜세우며 발목 잡을 생각은 없지만

왠지 어른이란 이름을 달아도 부끄럽지 않은 이들의 생존기가 참으로 대단하고 숭고하여 모두에게 큰 배지라도 달아주고픈 심정이다.

글·그림 반디울

https://www.instagram.com/bandiul/