소설 _ 14. 마음속의 대답

소설 _ 14. 아슬아슬한 욕심

쉬는 날 격주로 월요일 휴관을 하는 동네의 두 도서관 사이를 옮겨 다니고 있는 우리는 이번엔 차를 타고 서울을 벗어나 좀 더 멀리 외곽으로 가보기로 했는데, 멀지 않은 근방에 멋진 도서관을 발견했다.

새로 지어진 이 도서관 3층 거대한 통창의 조망은 압권이어서 우리는 잠시 계단식 자리에 앉아 나무 사이로 2월 끝자락에 쏟아지는 햇빛을 만끽했다.

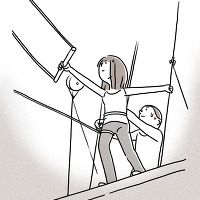

그리고 얼마 후, 내가 조용히 형석의 맞은편에 앉아 책을 보고 있는 모습을 그려 보여 주니 그 사람은 깜짝 놀라며 받아 들었다.

“마음에 들어요?”

그가 고개를 끄덕이고 그림의 구석구석을 놓치지 않고 살피며 환하게 웃었다.

그 후로도 나는 무언가 집중하고 있는 그의 모습을 그렸는데, 이제 그는 나를 힐끔 쳐다보면서도 제법 지루할 만큼의 시간을 알아서 움직이지도 않고 자세를 취하기도 했다.

그러다 문득 그가 물었다 “요즘 그림 그리고 글 쓰는 일은 안 해요?”

누가 질문에 대답을 선뜻 내놓지 못할 땐, 할 말이 없어서가 아니라 할 말이 너무 많아서 일지도 모른다는 걸 요즘에 깨달았다.

이런 질문을 받을 때 좌절의 경험을 변명하지 않고 설명할 수 있는 방법이 있다면 좋을 텐데, 대답으로는 씁쓸한 미소 밖에 나오지 않기 때문이다.

이 사람은 나를 무리 없이 이해해 줄 수 있을까?

잘 풀리지 않는 일을 아버지에게 투정 부리듯 쏟아 내면, 아버지는 그 정도면 됐지 너무 욕심을 내는 것 아니냐며 애 닳아하지 말라고 했다. 모든 일엔 다 때가 있는 법이라며 말이다.

하지만 그 때라는 것이 내게 온다 한들, 누구보다 자랑하고 나누고 싶었던 아버지와 함께 할 수 없을 때에 온다면, 그 덧없는 기회라는 빛바랜 트로피를 어디에 세워야 할까? 뒤 돌아봐도 내 조바심에 일리가 있었던 것이 아닐까 싶다.

욕심을 내보이는 것은 늘 아슬아슬한 것이다. 자신의 능력보다 욕심을 내 보이면 우스워지고, 또 자만하며 욕심을 내면 욕먹을 일이 되고, 시기하며 욕심을 내면 자신의 마음이 상하니까.

모두가 목표를 향해 분투하는 속에서 질식할 것 같을 때 나는 내 욕망만큼의 좌절로 가라앉았다. 그러고 나서야 겨우 작은 숨을 몰아 쉴 수 있었으니 이렇게 좌절은 늘 욕망 바로 옆에 숨어 튀어 나올 때를 기다리고 있는 것 같기만 싶기만 했다.

에둘러 그런 주제로 얘기를 돌리다가 사람들 대부분의 고통은 욕망이 자신의 능력을 넘어 설 때 찾아오기 마련이 아니냐는 말에 그도 동의하며 넌지시 내 마음을 짚어 보는 눈치였다.

그 밝은 도서관에서 그의 그림자 끝자락을 보며 나는 생각했다. 지금 이 자리에서 아버지의 빈자리를 채워주고 있는 이 사람에게 들어 선 내 마음이 사랑이 아닐까 하고.