소설 _ 08. 간신히 끝낸 일

소설 _ Flight to Denmark 08. 궁하면 통하는 법일까?

일을 해야 한다고 생각하니, 내가 일을 하지 않은 기간부터 떠올려 봐야 하지 않을까 싶다.

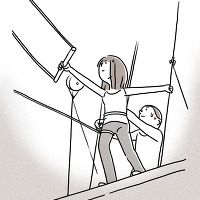

따져보니, 내가 손에서 일을 놓은 것이 삼 년이 다 되어 간다. 몇 년을 거의 아무 일도 안 하고 있다가 몇 달 전에 학습만화 그림을 그린 것이 마지막이었다. 이것도 겨우 이 책의 그림을 그리던 그림작가가 갑자기 잠수를 타고 연락이 두절되는 바람에 수소문 끝에 내게 온 일이다.

이전 같으면 못한다 했겠지만, 집에 빚이 있다는 걸 알게 된 시점에 마음이 조급해진 나는 무조건 열심히 하겠으니 맡겨 달라고 사정하는 자세가 되어 일을 받았다.

밑그림이 거의 완성된 상태인 원고를 받아 보니 그림이 좋아, 한 사람이 한 것처럼 작업을 이어 갈 수 있을지 걱정이 앞섰다. 게다가 출판사에서 지친 이전 작가를 어르고 달래느라 시간이 촉박 해 진 상태여서 빽빽하고 두툼한 한 권의 양을 마칠 기한도 문제였다.

하지만 머리가 복잡해서 손에 일이 잡힐까 싶었던 것도 내 급한 사정을 생각하면 해 낼 수밖에 없었고, 그렇게 달려드니 절로 속도가 붙었다. 그렇게 나는 전 작업에 누가 되지 않도록 말 그대로 한 땀 한 땀 수를 놓는 심정으로 밑그림을 손 보고 채색을 이어갔다. 그리고 작업이 몇 장씩 완성이 되어 갈 때, 오랜만에 마음에 흡족한 작업이 나온 듯싶어 이게 되는구나! 하고 순간 만은 기쁨이 충만해졌다.

그렇게만 일이 일사천리로 진행되면 좋으련만, 작업의 앞을 막는 문제가 다름 아니 내 몸에서 생겨났다. 보름 넘도록 계속 잠을 줄여 가며 눈 뜬 시간 전부를 할애해 모니터 앞에서 채색을 하니 엄지 손가락이 부어오른 것이다. 염증이 생긴 듯 부픈 엄지에 힘이 안 실려, 태블릿 펜을 잘 잡을 수가 없는 게 문제였다.

그런데 정작 더 큰 문제는 손가락이 아니라 배에서 불거졌다. 책상 앞에 움직이지 않고 너무 오래 앉아 서인지 식은땀이 나면서 배가 꼬이고 뒤집어져 쓰러질 것만 같은 상황이 되어 버렸다. 배를 움켜 잡고 옴짝달싹 못할 지경이 되자 몸이 한계에 이른다는 것이 이런 것인지, 살면서 처음 느끼는 고통을 맛봤다.

날은 마침 주말이어서 찾아갈 집 근처 병원도 없고, 급한 대로 기어가다시피 약국으로 가 약을 처방받았다.

어떻게 해야 하나? 수건 돌리기처럼 이리저리 돌다 온 일을 다시 누구에게 도와 달라 구원 요청도 할 수 없는 상황에 꼼꼼히 한다고 시간이 걸린 것 때문에 일정도 더 빠듯 해진 상태로, 나는 그야말로 이러지도 저러지도 못하고 울고만 싶어지는 상황에 빠지고 말았다. 옆에 있는 사람이 아버지 밖에 없으니 시름에 빠져 있는 아버지에게라도 도움을 청할 수는 없을까? 급하니 그야말로 고양이 손이라도 빌리고 싶은 지경에 이르렀다.

하지만 호기롭게 맡겨 달라고 한 일을 무책임한 허세로 만들 수는 없는 일이 아닌가? 내가 작업 기한을 못 맞추면 인쇄 일정도 어긋나 버리고, 맞춰진 신학기에 앞서 촘촘히 계획된 그 출판사의 시리즈가 모두 틀어져 버리는 것이라 곧 죽어도 하지 않으면 안 되는 일. 뒤로 물러 설 곳 없는 그 일이 바로 내가 덤빈 일이었다.

그러므로 나는 약국에서 받아 온 약을 털어 먹고 배를 움켜쥐고서 책상에 앉아 일을 이어 나갈 수밖에 없었다.

그렇게 눈물을 찔끔거리면서 다시 일정을 짜고 한 장 한 장 앞으로 나아간 얼마 후, 기한을 정확히는 맞추지 못했지만 결국엔 거의 한 달 만에 수정까지 마쳐 작업을 완성시켰다. 아! 정말 고된 시간이 지나갔구나. 끝이 날 것 같지 않은 일을 마치니, 산 정상을 찍고 표효하듯 소리라도 지르고 싶은 심정이었다. 그리고 오죽하면 전 그림작가가 잠적하듯 일을 놓아 버렸을지…. 일을 하며 중간중간 몇 번을 떠올렸던 그 생각이 다시 맴돌았다.

나도 한 번은 하지 두 번은 다시 못할 것 같은 심정이 들어 이전 작가에게 진한 동병상련을 느끼며 안부를 묻고 싶어지고 말았다. 이렇게 힘든 일을 어떻게 계속 업으로 삼고 살아가는 가는 걸까? 다 내팽개치고 도망을 갔던 그 사람도 이참에 나처럼 엎어져 앞으로 몇 년을 꼼짝없이 얼은 듯 지내게 될까? 제각각 저마다 다르겠지만 맘고생, 몸고생을 합쳐 이런저런 이유로 고장 난 듯 멈춰진 사람들의 처지가 모두 남 같지 않게 떠올랐다.

지금쯤 아이들은 두 사람이 그리고, 글 작가가 짓고, 출판사 사람들 모두 두 팔 벌려 달려들어 판매에 이른 그 많은 품이 들어간 책을 즐거이 읽고 있을까?

궁하면 통하게 되는 법인지 어찌 되었던, 출판사에서 다음 달에 빠르게 입금된 삼백만 원 남짓한 돈으로 아버지와 내가 그즈음의 한 달을 살았다. 간간히 돈을 조금 모으고 생활비를 보태는 정도였지 그 나이가 되도록 오롯이 내가 번 돈으로 생계를 유지한 처음의 일이 아닌가 한다. 한편으론 게으르고 나약한 나는 얼마나 오래 아버지의 어깨에 기대어 살고 있었던 걸까.

한 달간 죽을 듯이 한 일을 끝내고 나니, 부은 엄지 손가락 대신 드문드문 나타나던 과호흡이 말끔히 사라졌다. 그리고 얼마 후, 아버지가 돌아가시고 난 다음, 다시 이 간단한 숨쉬기가 되지 않아 곤란을 겪었다.

무엇에 집중하지 않으면 바로 마음대로 호흡을 이어 갈 수 없는 답답함. 호흡이 생각대로 안되면 다시 급한 대로 일을 찾으면 제대로 숨은 쉴 수 있지 않을까 하고 침착해지자 생각했다. 그래서 나는 바로 옷을 차려입고 조금은 충동적으로 근처의 순두부 가게로 달려갔다.