소설 _ 06. 당부할 것들

내가 부모님에게 동생타령을 한 적이 있던가? 한 번도 없었던 듯하다. 예닐곱 살이 되도록 그저 나는 외동이려니 하고 자라났다.

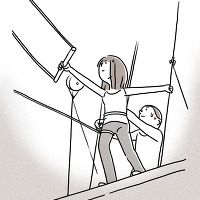

당시엔 바람이 휑한 골목에 나가도 꼭 아이들 한둘은 놀고 있었는데, 내 또래의 여자아이가 세발자전거 뒷좌석에 서너 살 먹은 코흘리개 남동생을 앉히고, 제 혼자서도 나아가기 버거워 보이는 뻑뻑한 페달을 힘을 내 굴리고 있었다. 그날 처음 대문에 서서 그 낯 모르는 남매가 놀고 있는 모습을 보며 무언가 혼자가 아닌 형제의 정겨움에 대해 얼핏 느낀 것 같다. 그것이 특별히 부럽다거나 하진 않았지만 혼자 놀기에 익숙했던 내가 무심코 보고 서있을 만한 어떤 점이 있었던 것이다.

혹시라도 엄마는 내 이런 뒷모습을 보고 결심한 건 아닐까? 아이가 한 명쯤은 더 있어도 괜찮지 않을까 하고. 엄마의 배가 불러오고 곧 동생이 생긴다는 소식을 내게 전할 때, 부모님은 나를 위해 동생을 낳는 거라 말했다. 내가 살면서 너무 외로울 까봐 동생을 만들어 주기 위해서라고.

내 동생. 엄마가 아기를 낳아 집에 돌아왔다.

아기가 배는 베개에 코를 박고 킁킁거리면 파우더 향과 요구르트 냄새가 섞인 것 같은 배냇 냄새 가 났다. 처음 맡아보지만 싫지 않은 냄새여서, 아기냄새가 이런 것이구나 하고 한번 더 코를 갖다 대곤 했다.

가슴 아프지만 이런 어린 생명을 두고 동생만 태어나지 않았더라면, 아니 부모가 내 핑계를 대며 괜한 아이를 더 낳지 않았더라면 하고 생각했다.

예사로 그렇듯 엄마는 나란 아이 하나를 낳고 얼마나 노심초사하며 힘들게 길렀는지 잊은 걸까? 아이가 잘 자라주니 그간의 수고는 잊고 다시 귀여운 아이 하나를 더 원했던 걸까? 하지만 애석하게도 엄마는 아이를 키우는 데 있어, 너무 예민한 사람이었음을 잊지 않은 편이 나았다.

아기를 업은 엄마가 한편에 내 손을 잡고 아동병원에 갔다 돌아오는 길, 엄마의 상심이 커 보였다. 지금에 와 생각해 보면 그저 구내염 정도였던 듯한데, 집에 돌아와 아기의 입안에 병원에서 받아 온 보라 빛 도는 검푸른 약을 바르고 심히 걱정스러운 기색을 지울 줄 몰랐다. 조산으로 인큐베이터 신세를 지던 나에 비하면 순산해서 잘 자라고 있는 아기였는데 엄마의 불안은 왜 그리 깊었을까? 정말 산후 우울증이란 그런 것일까? 후에 아빠만큼이나 ‘엄마는 왜?’라는 질문을 무수히 던졌던 나는 결혼과 출산에 적합한 사람이 따로 있는 것은 아닌가 생각했다.

가끔씩 어찌어찌 잘 자라고 있는 나 하나로 만족하지 못했냐며, 시간을 돌려 엄마에게 어떤 협박을 해서든 동생을 낳지 말라고 말하고 싶다는 상상을 되뇌곤 했다. 그리고 둘째 이모에게 가서 섣부른 말을 옮기지 말 것과, 아빠에게 애초에 남의 눈에 오해를 살 이상한 행동은 생각지도 말 것까지. 마치 타임 슬립영화처럼 ‘어린 내가 과거로 가서 여기저기 당부하여 일상의 우리 집을 유지할 수만 있다면’ 이란 공상을 쌓기를 반복했다. 이래도 저래도 내게 동생이었던 존재에게는 미안한 마음이 가시지 않는다. 반복되는 생각에서도 엄마가 의연하게 아이를 잘 키우며 잘 살면 된다는 생각보다 동생을 낳기 전의 시점으로만 되돌아가니 말이다.

그리고 덧붙이자면, 아무도 알지 못하는 나만의 비밀을 교정할 것.

책상머리에 앉혀 공부시키는 엄마가 지겨워 혼자생각으로 ‘엄마가 죽었으면 좋겠다’라고 생각한 것을 지워 버리는 것이다.

이 생각이 불현듯 살아 난 중1 어느 날, 그때의 내 발칙함이 스스로 이해가 가지 않았다. 기껏해야 아홉 살 아이가 책상머리에 앉아 맞춤법이나 구구단 외우는 정도였을 텐데, 붙들어 앉혀 공부 좀 시켰기로서니 스치는 생각으로도 엄마가 죽었으면 좋겠다고 생각하는 아이가 있을까? 엄마품에서 다독다독 잠들고 일어나, 엄마 없이 사는 하루를 상상할 수 없던 아이였는데...

죽기 살기로 키워 놓으니 그런 맹랑한 발상을 할 수 있는지, 아무리 아이의 생각이라도 괘씸한 일이 아닌가! 그러자 애초의 불운의 시작은 나였을지 모른다는 자책이 일었다. 세상에 때 맞춰 나오지 못하는 그 순간부터, 부모의 인생에 불행의 씨앗을 떨군 건 아닌지?

나는 엄마가 사라 없어졌으면 좋겠다는 말을 이뤄 내고야 마는 마녀 같은 존재 인가? 어쩌면 나 때문인가?

과거의 9살 인생부터 제 몫의 책임은 저마다 마음속에 있었지만 온전히 제 탓으로 여기는 사람은 없었고,

다음 해 우리는 더 이상 마주 할 용기가 나지 않는 온기 잃은 그 집을 떠나 서울로 이사를 왔다.

글 그림 반디울