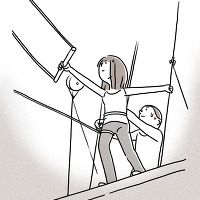

가보지 않은 길

배우자는 찾아지는 걸까?

배우자는 찾아지는 걸까? 아니면 운명처럼 만나지는 걸까?

막상 좋아하는 사람을 만나는 것도 쉽지 않은 일,

이 어려운 일은 해내고 나면 사랑하는 사람과

한시도 떨어지기 싫은 마음이 차오르고 평생을 함께하고 싶다는 결정에 이르게 되는 것이 결혼이 아닐까 한다.

하지만 그렇게 불같은 연애에도 결혼을 앞두면

공동생활 영위에 덧붙는 두루 두루한 현실고민이 붙는다.

이제껏 결혼에 많은 조건을 달지 않았다 자부해 왔지만

배우자에게 내게 결핍된 무언가를 매력으로 느끼는 시작부터가 내 짝이 될 사람의 조건을

살피는 시작이 아니었나 싶다.

번식기의 조그만 산새들도 종종걸음 치며 온갖 재주를 내세워 짝을 찾는데,

이도저도 따지지 않고 순수한 만남이란 것이 존재할까?

그렇지만 대놓고 경제력과 외모 같은 세속적 전제조건들이 먼저 튀어나와 버린 경우엔 조건충족을 위한 결혼이 되어버리는 것 같은 씁쓸한 인상을 남기기 십상이며 그런 셈법으로 짝을 고른다 한들, 그 조건이 평생 흔들림 없이 유지 되리란 법도 없으니 곤란하기는 마찬가지란 생각이다.

비교대상이 될 순 없겠지만 이렇게 선택이 되어 버리는 결혼이라는 결정과 비슷한 구석이 있는 것들이 있다.

아무리 유명한 맛집이라 해도

막상 먹어보기 전에 알 수 없고,

화제의 베스트셀러도 들춰보면 별로 인 때가 있는 것처럼

직접 먹어보고, 읽기 전에는 그 평판을 확신 할 수 없는 것이다.

경험에 비추어 얻는 정보가 아닌 그럴듯한 무언가는

100% 딱 맞는 선택의 조건이 될 수 없다는 것.

결국엔 작은 조건들은 묻히고 그 어느 때보다 이타적인 마음이 차올라 상대를 아끼고 염려하는 큰마음이 작은 것을 가리니 역시나 사랑은 오묘하다는 진부한 결론을 내릴 수밖에 없는 흐뭇함이 남는다.

이 아름다운 사랑이라는 것이 변치 않을 강력한 방부처리라도 해 둘 수 있는 것이라면 좋으련만 들쑥날쑥한 유통기한이 박힌 듯 제각각 변할 수도 있는 것이 사랑이고, 사람 마음이란 것이 아쉬울 뿐이다.

결혼이란 것이 영 안 맞네 하고 뒤돌아서면 그뿐인 맛집과 책 고르기 정도로 끝날 수 있는

단순한 일이 아니니, 경험해보기전 까지는 그 불안한 마음은 당연한 것이 아닐까한다.

경험하지 않은 모든 길은 그래서 어려운 것 같다.

글·그림 반디울