소설_02. 무너져 버린 세상

소설 _ 02. 누가 누굴 파괴한 것일까?

온 국민이 지켜보고 있는 실종사건의 매듭이 풀리기는커녕, 암울한 기운만 더한 해프닝으로 끝나버린 그 자리를 어떻게 마무리하고 왔는지 생각이 잘 나질 않는다.

나는 유야무야 자리를 벗어나, 예사로 걸어가던 길을 마을버스를 잡아 타고 돌아왔다. 버스 안에서 실종기사를 다시 유심히 보니 나와 닮았다는 그녀는 눈에 띌 만큼 반듯하게 예쁜 여자였다. 특별히 꾸미지 않은 것 같아 보여도 자세에서 나오는 품격 있는 사람. 그런 그녀와 내가 닮았다니 무슨 소리인가 싶었다.

변변치 못한 엘리베이터 형광등 아래서도 도자기처럼 빛나는 하얀 얼굴. 그녀의 동선을 잡은 CCTV 화면을 마치 작정하고 뽑은 영화의 한 씬처럼 만드는 범상치 않은 그녀는 지금 어디에 있는 것일까?

집에 돌아와 책장 한편에 있는 엄마의 사진을 유심히 보다가 깨달았다. 진짜 그녀와 닮은 건 내가 아닌 바로 엄마였다. 오늘 아침 꿈속에 초로의 모습으로 돌아온 생경한 엄마가 아닌 사진 속 젊고 아름다운 모습 그대로, 두 사람은 빼다 박은 듯 똑같았다. 마치 엄마가 다시 태어나 그녀의 모습으로 살아온 게 아닐까 싶은 생각이 들 정도였다.

이 모든 것이 무슨 조화인가? 엄마가 그런 예상치 못한 우울한 모습으로 꿈에 나타난 것은 오늘의 일을 예견한 것이 아닐까? 환생이라도 한 듯 이렇게 똑같이 생긴 두 여자가 죽음의 패턴마저 같을 수 있단 말인가! 그날 늦은 밤, 그녀의 변사체가 한강 하류 부근에서 발견되었다는 기사가 떴고, 그녀는 더 이상 실종자가 아닌 변사자 이차은이 되어 그녀의 남편 곁으로 돌아왔다.

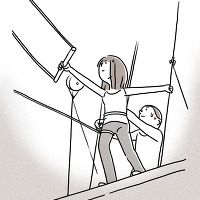

아홉 살, 어린 나의 오월은 신의 향기를 머금은 붉은 장미가 피고, 탁구대 옆 연보라 빛 등나무 꽃이 어우러지는 작은 정원에서 자랑스럽게 빛나고 있었다. 하굣길에 집 앞에 모여 웅성거리는 사람들을 보기 직전까지 그렇게 액자 안 풍경처럼 우리 집은 완벽해 보였는데, 그날 대문을 걸어 들어가 아빠가 이그러진 얼굴로 목놓아 울고 있는 모습을 보았을 때, 어린아이의 직감으로도 한순간에 모든 것이 무너져 버린 것을 알 수 있었다. 그런데 도대체 뭐가 어떻게 된 것인가?

지금 그때의 내 아버지처럼 울고 있을 그 남자가 떠올랐다. 아름답게만 빛나던 5월을 잔인한 계절로 만들어 버린 그녀들. 나는 그날 이후로 지금까지 온전히 왜 그런 일이 일어났어야 하는지 알지 못한다. 대체 누가 누굴 파괴한 것일까?

글 · 그림 반디울