소설 _ 11. 그의 백구

소설 _ Flight to Denmark 11. 김민기 곡, 백구

사람을 들이는 것은 어쩌면 내가 아버지의 방을 비울 핑계를 찾아낸 것은 아닐까? 아버지가 돌아가시고 계절이 두 번 바뀌어 가는 동안 나는 아버지의 방을 정리하지 않았다.

옛날 엄마가 돌아가신 후에 주위의 말들로 너무 빨리 유품이 정리된 것이 나는 못내 섭섭했었다. 큰 엄마는 우리 집에 와서 엄마 옷가지 하나하나를 보며 아이 엄마가 뭐 이런 옷을 입었냐, 이런 색은 뭐냐 일일이 말을 붙여 가며 유품을 정리할 박스에 집어넣었는데 그때 어린 나는 옆에서 왠지 모를 모욕감을 받았다. 그래서인지 아직도 엄마의 취향을 내려 보며 비웃는 듯한 말을 했던 그때의 장면을 못 잊고 있는 것이다.

하지만 지금, 남겨진 것들을 내가 정리하고 싶을 때 나의 방식대로 정리하고 싶다는 생각은 의외로 아무에게도 방해받지 않았다. 장례를 치르고 뿔뿔이 흩어지며 인사했던 것을 마지막으로 친척들은 서로 그렇게 왕래도 하지 않아, 이제 나는 주위 어느 사람에게도 아무 간섭을 받을 필요가 없었던 것이다.

누군가 우리 집에 와서 죽은 아버지의 방이 고스란히 있다는 것을 알게 된다면 소름이 끼치는 양 으스스한 일 아니냐고 할지 모르겠지만, 나는 그저 우리 집 안방의 모습이 그러했듯 그 자리를 바꾸고 있지 않았을 뿐이다.

나는 이런저런 감정을 넘나들며 이틀이 넘게 아버지의 방을 정리하고 내 짐을 그리로 옮겼다. 그리고 다음 날 뻐근 해진 손목에 파스를 붙이고 가게로 향했다.

그런 날이 있다. 유독 작정을 한 듯 손님이 한꺼번에 쏟아져 들어오는 날 말이다. 하필 이날 오랜만에 가게 회식을 하자고 말이 나온 참이었는데, 손님들이 쉴 새 없이 오니 시원찮은 손목은 뒷전이 되고 마음은 더 바빠졌다.

점심 손님에 이어 서너 시가 되기까지 정신없이 바쁜 시간이 지나고 저녁도 평소 이상이었던 가게일을 우리는 땀을 뻘뻘 흘려가며 다른 날과 다를 바 없이 비슷한 시간에 마감했다. 설거지 기계의 스팀이 주방 안에 피어났다가 사라지기도 전에 그 뜨거운 그릇들을 무서워하지도 않고 이력이 붙은 듯 척척 정리하고 무서운 집중력으로 홀 정소까지 마쳤다.

말이 주인이지 홀과 주방일, 식자재 수급과 정리, 청소까지 가게의 모든 일을 도맡으며 뛰어다니는 사장이 제일 많은 땀을 흘리며 앞치마를 벗는 마지막 사람이 되었다.

늘 그렇듯 남편 눈치 보느라 회식 한 번을 제대로 끼어 본 적 없는 무비나는 일이 끝나자마자 종종걸음으로 먼저 집으로 가고, 아쉬운 마음으로 무비나의 뒤로 손을 흔들고 나서 우리는 오늘의 회식 장소인 삼겹살 집으로 향했다.

빽빽하게 들어찬 손님들이 가득한 홀 안을 보니 소란스러운 듯 해, 비닐천막으로 확장된 가게 밖으로 나와 테이블을 정하고 앉았는데, 방금 전까지도 누군가의 식사를 만들고 가져다 나르던 우리가 또 다른 가게의 손님이 되어 자리를 차지하고 앉아 음식을 기다리고 있는 모습에 나는 낯선 감상이 생겼다. 그래서인지 이런 일을 하지 않았을 땐 알지 못했을 느낌이 아닌가 해서 다시 한번 홀 안의 사람들을 보게 됐다.

비스듬히 기울어진 두꺼운 이 집 불판은 다른 곳에서 볼 수 없는 것이어서 여기서 특별히 자체 제작한 것이 아닌가 얘기하며 삼겹살 옆으로 김치를 구웠다.

“그런데 사장님 강아지 백구 키우세요?”

“아뇨. 지금은 아니고 어렸을 적에 키운 적이 있죠”

“그럼 양희은의 노래 '백구'가 가게 이름이 된 건가요? '백구네 순두부...?”

“맞아요”

나와 사장의 말을 듣고 있던 테무르 아저씨가 깜짝 놀란다.

“백구네 할 때 백구가 개 이름이야?”

“ 백구네 뜻을 모르셨어요?”

“ 몰랐지 난. 뭐 그냥 사람 이름인 줄 알았지. 쯔엉. 알았어? 백구가 개 이름인 거?”

쯔엉도 눈이 동그라지며 말했다.

“나도 몰랐어요. 그런 노래가 있어요? 백구?”

“응 하얀색 강아지를 백구라고 해”

내 설명을 들은 쯔엉이 이제 알았다는 듯 고개를 끄덕였다.

“그럼 우리 사장님이 한번 그 노래 불러 봐!. 백구 노래.”

테무르 아저씨가 사장에게 소주를 따르며 싱긋 웃다가 말했다.

“ 아 아니에요. 너무 길어서 못해요.” 그가 손사래를 치며 웃었다.

“아 그러지 말고 한번 해보세요”

우리의 성화에 머뭇거리던 사장은 마지못해 자리를 고쳐 앉고 노래를 시작했다.

“ 좀 길어요. 집중력 잃지 마시고요!”

내가 아주 어릴 때였나 우리 집에 살던 백구.

해마다 봄가을이면 귀여운 강아지 낳았지.

어느 해에 가을엔가 강아지를 낳다가

가엾은 우리 백구는 그만 쓰러져 버렸지.

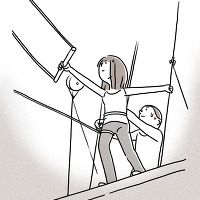

나하고 아빠 둘이서 백구를 품에 안고,

학교 앞의 동물병원에 조심스레 찾아갔었지.

무서운 가죽끈에 입을 꽁꽁 묶인 채 슬픈 듯이 나만 빤히 쳐다봐 울음이 터질 것 같았지.

하얀 옷의 의사 선생님 아픈 주사 놓으시는데 가엾은 우리 백구는 너무너무 아팠었나 봐.

주사를 채 다 맞기 전 문밖으로 달아나

어디 가는 거니 백구는 가는 길도 모르잖아!

긴 다리에 새하얀 백구 음 음음 음 음 음음음 음

그의 우스개 소리 같은 걱정과 다르게 긴 노래가 끝날 때까지 우리는 그의 노래를 귀 기울여 들었다. 가게 안의 왁자지껄한 소음과 문 앞을 지나다니는 손님들을 개의치 않고 읊조리듯 낮게 이어지는 그의 노래에 우리 모두는 빠져들고 말았다.

“좋네. 좋아 너무 좋아 슬프네”

“아 우리 집도 강아지 키웠었는데 그때 우리 집 개 생각나요”

테무르 아저씨와 쯔엉은 그의 노래가 끝나자마자 박수를 치며 슬픈 백구의 노래에 각자의 추억을 소환했다.

나도 같이 작게 손뼉을 치며 같이 웃고 있었지만 사실 그의 허밍이 부드럽게 끝나갈 때, 나도 모르게 뭔가 덜컹하고 마음이 내려앉았다.

‘이게 뭐지? 처음부터 일을 한다고 가게를 살피고 이 순두부 집으로 달려온 게 혹시 결국 이 남자 때문이었나? 나도 모르게 말이야!’

그가 노래를 끝내고 잠시 고개를 숙이다 나를 쳐다보는 데 갑자기 그와 시선을 마주치다가 혼자 얼굴을 붉히며 고개를 돌리고 말았다.

'뭐지? 뭐야?'

나는 마치 머릿속에 공명이 울리듯 잠시 멍해지는 기분이었지만 애써 정신을 차리려고 노력했다.

자리를 마치고 취기 때문인지 당황스러움 때문인지 모르게 붉어진 얼굴로 집으로 돌아오는 길, 나는 나도 알 수 없는 마음과 기억을 복기하며 더욱 걸음이 빨라지고 있었다.

글 반디울