소설 _ 18. 죄와 벌, 무수한 질문들

소설 _ Flight to Denmark 18. 죄와 벌

공기의 냄새가 달라지고 땅의 기운이 더없이 푸르게 활기차지더니 어느새 계절은 다시 오월의 한 중심에 있었다.

그런 늦봄의 어느 날, 하루는 집 베란다에 큰 말벌이 날아들었다. 멀쩡히 닫혀 있는 방충망을 보고 큰 말벌이 어디로 날아든 건지 도통 알 수가 없었지만, 놀란 나는 무엇보다 말벌을 어떻게 내 보낼까부터 생각했다.

하지만 벌을 무서워하는 내가 말벌을 보고 태연하게 행동하기는 어려워서, 일단 유리문을 닫고 거실로 들어와서 보니, 나갈 길을 잃은 벌이 더 요동을 치며 정신없이 사방팔방을 종횡무진하고 있었다.

아마도 나보다 더 놀란 것은 그 벌이지 싶었다.

나는 당장 그 벌을 죽일 용기도 없고 해서 일단 벌이 베란다 구석으로 방향을 틀 때 얼른 나가 방충망을 열어 놓고, 재빨리 다시 거실로 들어와 벌을 지켜보았다.

모쪼록 열린 문으로 빨리 빠져나가길 바라며 계속 뚫어져라 본 것인데, 당황한 벌은 계속 닫힌 유리문으로만 돌진해 튕겨져 나가거나 지나갔던 방향만을 맴돌면서 맹렬한 기세로 헤매고 있을 뿐이었다.

시간이 지나고, 가만히 보고 있을수록 크게 열린 유일한 탈출구만을 피해 이리저리로 미친 듯이 날고 있는 벌이 답답할 지경이 되었다.

그때 나는 정 안되면 전기모기채로라도 벌을 없앨 요량으로 그것을 찾아왔다. 기회를 열어 줘도 확보된 자유를 향해 날아가지 못한다면 그것도 너의 운명일 거다 하는 마음이 생겨, 행동에 옮기려는 태세를 취한 것이다.

결국 기로에 선 그 순간의 벌의 생사는 다분히 내 손에 달려 있는 부분이 컸는데, 그야말로 벌의 입장으로 보면 죽느냐 사느냐의 일촉즉발의 상황이나 다름없었다.

그때 벌은 유리창 너머로 전기모기채를 들고 자신을 노리는 사람이 있다는 것을 알았을까?

베란다 안을 이리저리로 헤매던 얼마간의 사투가 딱하게 여겨질 즈음, 결국 벌은 갈등하고 있던 내가 문을 열고 베란다로 나서 행동에 옮기기 바로 직전, 열린 문을 향해 날아갔다.

빠져나간 벌을 보고 얼른 다시 방충망 문을 닫고 거실로 들어와 들고 있던 전기모기채를 치우고 식탁에 앉았다. 잠시지만 나름 긴박했던 말벌과의 대치 상태를 마치고 창 밖을 향해 앉아 있는데 그때 여러 생각과 물음이 꼬리를 물었다.

내가 그 말벌을 죽였다면 그것은 죄일까?

그날 말벌이 내 손에 죽었다면 그 말벌은 그로서 벌을 받은 걸까?

어쩌다 극단적인 결과로 흥분한 말벌이 나를 쏘아서 내가 죽었다면 벌의 잘못일까? 그것은 내가 말벌로 인해 벌을 받고 죽은 걸까? 아니면 이 생물의 숙명과 원죄부터 만들어 따져 물어야 할까?

문을 열어 벌을 살려 준 것은 내 선행이며 그에 관한 보답이 있을까?

열린 창문으로 날아간 그 벌은 행운인가?

또 아니면 그날의 생각대로 그 성공적 탈주는 말벌의 운명인가?

어떤 해석을 갖다 붙여도 좋지만….

그것은 모를 일이다.

그렇다면 일개 벌과 사람은 차이가 있을까? 이를테면 우리의 보편적인 생각처럼 인간은 위대하고 벌은 미물에 불과 한지 말이다.

또는 모두가 자연의 일부일 뿐으로 아무런 차이가 없을까?

애초에 벌과 인간을 같은 선상에 놓고 비교를 하는 것은 마땅치 않은가?

아버지를 파멸시킨 구길한이 칼에 맞았을 때 신은 그에게 벌을 내린 것일까? 내 어머니와 이차은이 스스로 세상을 등진 것은 그녀들의 운명인가? 아니면 무수한 종교적 해석처럼 누군가의 죄와 업보로 인함인가? 그렇게 신의 개입이 있었던 걸까?

화창한 날씨가 신의 축복이 아니고 태풍과 홍수가 재앙이 아니듯 자연에 속하는 현상 모두가 무심히 벌어지는 일들일 뿐이라면 신은 우리에게 무심한 것일까? 아니면 신 따위 없는 세상에 그저 세상은 그냥 흘러갈 뿐일까?

인간은 벌과 같은 미물과 다를 바 없는 동시에, 신과 같은 존재라 생각을 하는 내 입장으로는 그날의 벌과 인간의 운명이 그리 다를 바가 없어 보였지만 그것 또한 알 수 없는 일 일 것이다.

그리고 꼬리를 물던 생각은 아버지 방을 정리하다가 발견한 우리 가족사진으로 옮겨졌다. 여덟 살, 첫 영성체를 마친 내가 성당 본관 앞에서 엄마 아빠 사이에 하얀 미사포를 쓰고 서 있고 우리 앞으로 아일랜드에서 온 담임 신부님이 두 손을 모으고 앉아 있는 오래전 사진이다. 그때도 나이가 있던 그 신부님을 생각하면 이제는 나를 제외한 사진 속에 사람 모두가 내가 던진 이 질문의 답을 알지도 모른다는 생각이 들었다. 만약 그들이 믿던 영적인 사후 세계가 있다는 전제하에 말이다.

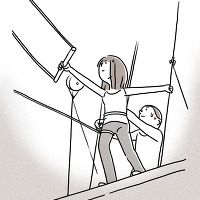

어렴풋이 기억하건 데 엄마는 죽기 전 무수한 기도로 희망을 얻고자 했던 듯하다. 하지만 무심한 신은 엄마의 기도에 응답을 주지 않았다. 그리고 가혹하게도 사방의 문을 닫고 그녀를 집으로 돌려보내지도 않았다.

엄마에게는 기회가 있었다. 죽을 결심을 하고 어느 강가에 이르렀을 때 꿈속의 나처럼 마음을 접고 다시 돌아 올 기회 말이다.

어쩌면 생사의 기로의 문이 그녀로 향해 열려 있었는지 모르는데 그녀는 끝내 출구를 찾지 못했던 것일까?

글 _ 반디울